- ヒラメやマゴチが釣れるサーフのルアーフィッシング

- ヒラメやマゴチが良く釣れるサーフとは

- サーフは遠浅サーフと水深のあるサーフに二分化してみましょう

- サーフで使用するタックル

- サーフで使用するルアーは水深で考えましょう

- サーフではウェーダーなどの必須アイテムを揃えましょう

- サーフでの釣り方も水深によって違いを覚えておきましょう

- ルアーのリトリーブは「ストップ&ゴー」を覚えましょう

- サーフの釣りは沖へフルキャストを心がけましょう

- ヒラメやマゴチが良く釣れるポイントとは?

- サーフで釣りたければ「朝マズメ」に行こう!

- ヒラメやマゴチがヒットしてからランディングまでのコツ

- サーフの釣りの豆知識

目次

ヒラメやマゴチが釣れるサーフのルアーフィッシング

サーフではヒラメやマゴチが良く釣れますが、浅いサーフでも80cmを超えるブリやスズキも釣れます

特に波の立つ外洋サーフは潮通しも良く、大型の魚が回遊してくる場所です

海水浴場になってる砂浜なんかもヒラメやマゴチが釣れるサーフである場合も多いですね

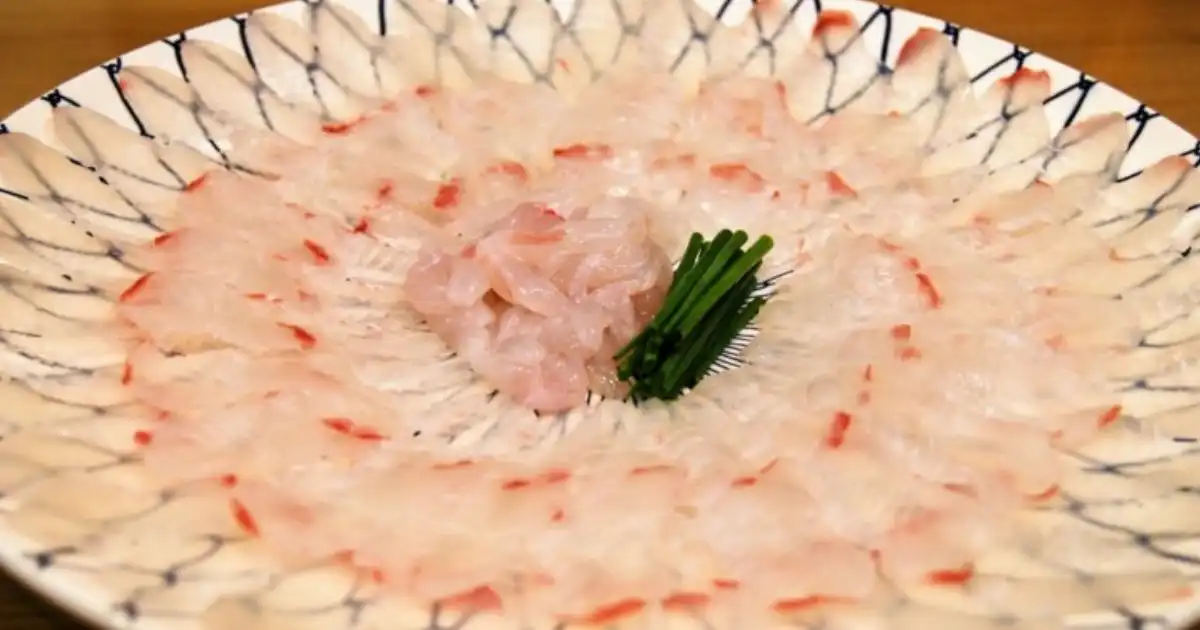

普通のお店だといくらかかるか分からないような超高級魚であるヒラメやマゴチが意外なサーフから釣れる

特別なルアーも技術も要らない、言ってみればルアーをキャストする事さえ出来ればヒラメもマゴチも釣れます

誰がやっても高級魚が狙える、それがサーフの釣りの魅力であり、人気が高まっている理由だと思います

ヒラメやマゴチが良く釣れるサーフとは

ヒラメやマゴチは北海道の一部や沖縄以外の全国の砂浜から狙えると思います

外洋サーフだけでなく、瀬戸内サーフでもヒラメが釣れますし、スズキやブリ、マダイなどの高級魚も同じサーフで釣れます

サーフは浅い場所も多いですが、意外と釣れる魚種は多彩で、ブリやスズキ、マダイなんかも釣れます

今はサーフの釣りは人気の釣りになってますので、実際に釣れるサーフは誰かがルアーを投げてるハズです

新規開拓を目指すよりも、誰かが釣ってるサーフで釣る方がヒラメなどは釣れます

居付きの魚よりも回遊性の高い魚も多く、たくさん人が釣ってるから釣れなくなる、という場所でもないため、誰かが釣っているサーフを探して行くのが場所選びのコツです

水深は30cmあれば魚は釣れます

釣り初心者あるあるですが、水深がない場所では釣れない、という意識が出るかもしれません

海水浴場になってるサーフなどは、水深も浅く底までクリアに見える場所も多いです

しかし、浅いから釣れない、というものではなく、私のメインフィールドは遠浅サーフで水深も1mもない場所が多いです

そういう浅い場所でも70cmを超えるヒラメやマゴチが釣れますし、それもサーフの釣りの魅力の一つだと思います

温暖化の影響で、ブリがサーフからも良く釣れるようになり、サーフブリというジャンルも確立されています

浅い場所だから釣れないって事はなく、サーフの釣りでは水深は全く気にすることはありません

サーフは遠浅サーフと水深のあるサーフに二分化してみましょう

サーフの釣りは水深によって大きく釣り方が変わります

水深の浅い遠浅サーフとは

サーフィンを楽しんでる人が良く見えるサーフは水深の浅い遠浅サーフが多いです

水深も深くても2m程度で、平均で1m以浅の場所も多く綺麗な砂地なのも特徴です

浅い分、波も良く立つため、離岸流と言われる流れも良く発生します

この流れが分かるか分からないかは釣果の違いが出るところですが、これも経験によって覚えていくことです

太平洋岸にはこういう遠浅サーフが多く、波による影響があると考えましょう

水深のあるサーフとは

遠浅サーフとは逆で、内湾などによくある水深のあるサーフ

水深も数mの場所から十数mもあるサーフがあり、砂地よりも砂利が多いという特徴があります

波の影響よりも、海流や潮流の影響を受けやすく、波が立たない代わりに海岸沿いに大きな流れなどが発生するときもあります

水深がある分、ヒラメやマゴチなどのエサになる小魚(ベイト)も多く、釣果も安定してる所も多いです

遠浅サーフのように目に見える波がないんですが、切り立ったような波打ち際で大きく波が立ち上がる危険性もあります

水深のあるサーフは青物の回遊も多く、遠浅サーフではあまり見かけないタチウオや大きなアジなどの回遊もあります

遠浅サーフ・水深のあるサーフ、どちらも釣れますが、使うルアーに違いがある

どちらのサーフも釣れるサーフですが、水深の違いや波の影響の違いで使うルアーを少し変えた方が良いです

後から解説しますが、ルアー選択を誤るとルアーを通すレンジ(深さ)が違ってたりして釣れなくなる

これは初心者でも簡単に使い分ける事が可能ですが、水深によって使うルアーが変わる、と覚えておいて下さい

サーフで使用するタックル

サーフの釣りでは、ロッドを立てて波をよけるという動作が重要です

そうしないとPEラインが波に巻かれてアタリが取れなかったりルアーの位置が把握できなかったりします

他のルアーフィッシングよりも長いタイプのロッドと、それにあった4000番クラスの大きさのリールが主流です

サーフで使用するロッド

サーフで使用するロッドは10フィート後半の長さで、40gくらいのルアーもしっかりキャストできる強めのロッドが主流です

サーフ専用ルアーも30g以上の重さが多く、飛距離を出すために50g近い重さのルアーも使う事があります

釣れる魚は40~50cmのヒラメやマゴチと考えると明らかにオーバーパワーになりますが、使うルアーの重さに合わせるのがセオリーです

今は各メーカーがサーフ専用ロッドを発売しており、それからチョイスしてみましょう

ロッドとリールはいわばサーフの釣りの相棒になります

最低でも2~3年は使い続けるタックルですし、ロッドとリールが良いからヒラメやマゴチが釣れる訳でもありません

いきなり最高峰のロッドを使うのも良いし、初心者が良いタックルを使っても問題ありません

お財布事情でリーズナブルなタックルを揃えても全く問題ないので、金額でもいいし憧れのプロでもいいし、自分なりの基準で揃えてみましょう

サーフで使用するリール

サーフでは風の影響や波の影響でラインが無駄に出てしまう事も多く、飛距離もしっかり出すためラインスラック(糸フケ)も出やすい釣りです

ラインスラックを素早く回収できるハイギアやエクストラハイギアというギア比が高いリールで4000~5000番クラスのリールを使いましょう

平均的に大きな魚よりも50cmクラスの魚が多く、ドラグ性能などにこだわる必要性もない場合が多いです

砂や波が当たる事も多いため、最低限「防水」「防塵」機能が着いてる方が無難です

最近は1万円台で防水防塵機能が備わってる機種もあるため、シマノ、ダイワのリーズナブルなタイプでも十分使えます

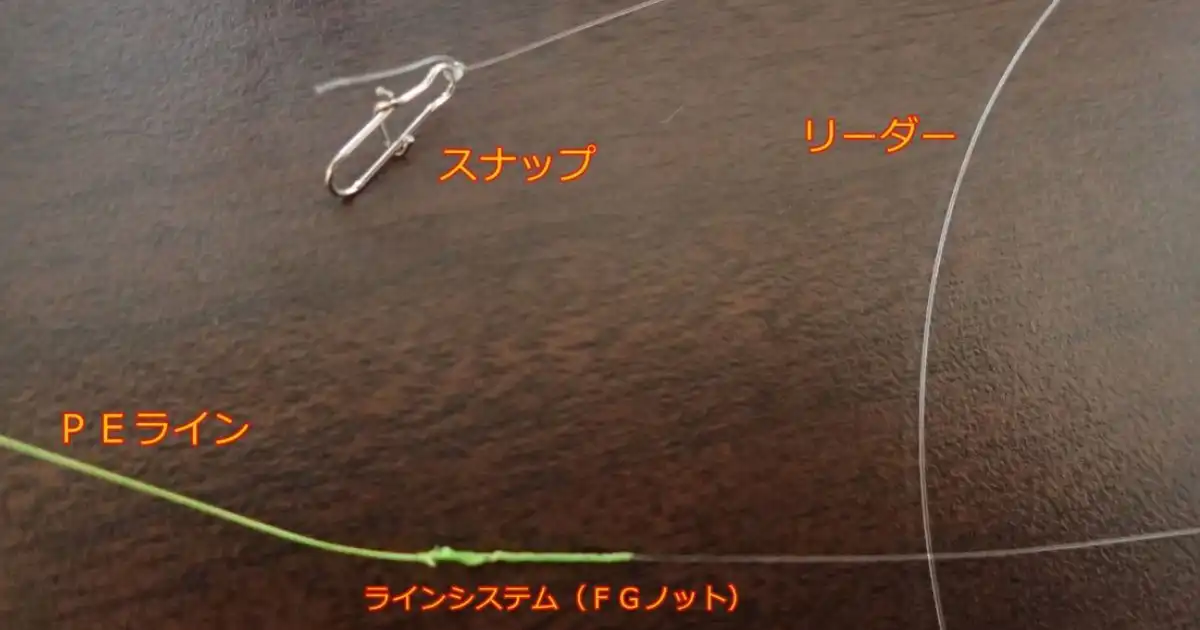

サーフで使用するラインやリーダーの太さ

サーフで使用するのはPEライン1号で200m巻いていれば問題ないでしょう

PE1号は飛距離も出るし、風の影響も受けず、1mクラスの大型の魚でも引っ張り合いでは十分な強度があります

150m巻きでも良いんですが、釣りのたびに先端を切り飛ばす方がライン性能が保てるので、200mくらいは巻いてた方がいいです

サーフでは海中で砂による摩耗が起こりやすく、PEラインの先端部は非常に弱くなりますし、ラインシステムは毎回新しくした方が初心者は無難だと思います

PE1号を200m巻くのを基準にしましょう

リーダーはフロロでもナイロンでもいいので5号を基準にしましょう

80cm程度の長さがあれば十分です

リーダーは意外と安いのでも大丈夫です( *´艸`)

スナップは必須アイテム

ルアーを交換する事が多いサーフの釣りなので、スナップは必ず使いましょう

スナップにも色々な種類がありますが、クロスロックというタイプがトラブルは少ないです

私の場合は、オープンスナップで交換のしやすさを重視していますが、初心者の方は外れにくいクロスロックタイプが無難です

スナップは大きさも各メーカーバラバラで分かりにくいし、強さ表記(破断強度)もあって分かりにくいですね

大体のメーカーも2号や#2という数字の大きさが使いやすいと思います

スナップは小さくても強度がありますが、小さすぎるとサーフのルアーのサイズでは交換しずらくなります

2号や#2の大きさであれば交換もスムーズで強度も十分なスナップが多いですね

リーダーとPEラインの結束である「ラインシステム」はFGノットを覚えましょう

リーダーとPEラインを結束したところを「ラインシステム」なんて言います

このラインシステムを組む際に、リーダーとPEラインを結ぶ方法が色々あります

初心者の方もできるだけ「FGノット」という結束方法を覚えましょう

もう一つ、簡単で割りと強度の高い「電車結び」も覚えておくといいですね

どちらも締める時にしっかり唾などで濡らす事が肝心で、ゆっくりと締めて結び目を固めるというイメージを持てばいいと思います

PEラインは擦れると弱くなるという最大の欠点があり、ラインシステムの強度は正にこの「擦れ」で弱くならないようにするかが肝心です

時間のある時にYoutubeで「FGノット」と検索すれば、たくさん動画が出てきますが、堀田光弥プロのやってる「堀田式FGノット」を覚えると良いでしょう

釣り場でラインシステムを組む際は村岡昌憲プロの「立ったまま」するFGノットを覚えると役に立ちます

電車結びでも良いんですが、FGノットは慣れるとライン強度が落ちないノットが組めるため、初心者の方も何十回も家で練習するべきでしょう

リーダーとスナップの結び方

リーダーとスナップもいろんな結び方がありますが、私がやってるのは「ジャンスィックスペシャル」という結び方です

どのルアーフィッシングもこの結び方で、切れたりしたこともないです

漁師さんがやる「漁師結び」の一つで、簡単かつ強い、という特徴もあるため、初心者にもおすすめです

ラインシステム同様、色んな結び方がありますので、自分で色々と調べると面白いですよ

サーフで使用するルアーは水深で考えましょう

先ほど解説しましたが、サーフは「遠浅サーフ」と「水深のあるサーフ」の2つに分けて考えます

水深の浅い(1m前後)遠浅サーフではあまり深く潜らない、沈まないタイプが使いやすい

水深のあるサーフは沈めてから使った方が初心者は分かりやすいため、重たいルアーを選択しましょう

遠浅サーフで使用するルアー

水深が1m前後の遠浅サーフでは、あまり潜らないタイプのミノープラグが使いやすいです

キャストして巻いても決まったレンジ(水深)までしか潜らないため、ゆっくり巻いても使えます

シンキングペンシルも20gから30gまでの軽いタイプは使いやすく飛距離も出ます

遠浅サーフで釣る場合はこの2つを主軸に揃えてみましょう

ミノープラグはシンキングタイプとフローティングタイプがありますが、初心者の方はシンキングタイプのミノープラグがあればOKです

遠浅サーフでも1mより水深がある場合は、MDタイプの1mより潜るミノープラグも選択肢に入れて置きましょう

潜行レンジ1m前後のビーチウォーカー120MDはサーフ用ミノープラグで使い勝手がいいです

水深のあるサーフで使用するルアー

水深のあるサーフでは、キャストしてから底まで沈めて巻き始めるのがセオリーです

その点では重量のあるシンキングペンシルやメタルジグが初心者にも使いやすく、沈みも速く、底に着いた時の感触も伝わりやすい

30g~40gのメタルジグやシンキングペンシルを中心に揃えてみましょう

遠浅サーフ、水深のあるサーフどちらでも使えるルアー

ミノープラグ以外は、遠浅サーフ・水深のあるサーフどちらでも使えると言えます

言ってみれば、遠浅サーフ専用がミノープラグだと捉えても構いません

ジグヘッドにソフトルアーを装着して使うタイプのルアーは重さによって遠浅サーフでも深いサーフでも使えます

初心者の方はジグヘッドリグの重さ違いで揃えておくと、どんなサーフでも使いやすいと言えます

最近はサーフ用のスプーンも発売されていて、メタルジグよりもゆっくりと底層を通せるため使い勝手はいいです

スプーンは私のマストアイテムでヒラメだけでも100匹以上釣ってるルアーの一つです

サーフ初心者でも使いやすいルアーです

サーフではウェーダーなどの必須アイテムを揃えましょう

サーフ必須アイテムその1 ウェーダー

サーフの釣りではウェーダーを履いた方が有利になります

有利になる、というのは魚が掛かった後のランディングでの話です

波打ち際までズリ上げた魚に近づく時に、どうしても波に当たってしまいます

長靴くらいでは波が靴の中に入ってくるため、ウェーダーを履いておく方がいいです

ウェーダーに関して間違った認識をしてしまいがちなのは「安全性」です

ウェーダーは海に入って行くためのものだと勘違いしてる方がいますが、それは間違い

ウェーダー履いたからと言って海に入っていくような釣りは絶対にしないようにしましょう

波の力は思ったより強く、ヒザより上で波を食らうと簡単にひっくり返ります

ウェーダーは濡れないためのものであり、防寒の意味もあるだけですので、海に入る道具ではないと覚えておきましょう

ソールはピンフェルトタイプ(スパイクフェルト)を選んでます

私の場合は磯場に上がったり川でも使用するんでピンフェルトを選んでますが、サーフ専用であればラジアルソールでも大丈夫です

最近買ったのがこのマズメのフルオープンタイプで、前ファスナーが大きく開いて脱ぎ着がしやすいのと用を足しやすい!

ちょっと高かったんですが、買ってよかったとホントに思ってます

フローティングベストはルアーをたくさん持っていく道具入れ

フローティングベストはルアーケース(ルアーボックス)を3~4個胸ポケットに入れられます

落水しても浮くんですが、正直言うと救命道具とは捉えない方がいいです

単純に「道具入れ」だと認識した方がいいでしょう

サーフの釣りは陸地から釣るのが基本で、波に入って行くのはおすすめしません

フローティングベストは道具入れであり、プライヤーやフィッシュグリップを装着するものだと思っておいてください

フィッシュグリップとプライヤー(もしくはフックリリーサー)

フィッシュグリップは持っておくと魚を移動したりする際に便利です

口を挟んだら落ちなくなる構造で、私の場合は持って帰る際に魚の口にはさんでぶら下げて帰ってます

フィッシュグリップってサーフで使うのってそれくらいなので、必ずいるものではないかもしれませんが・・・

存在がかっこいいと思います

逆に「プライヤー」は必ず持っていくタックルの一つです

ちょっと長いロングプライヤーが売られていますが、必ず持っていくようにしてください

実際に魚が掛かった時、素手でフックを外そうとしない事です

魚は陸で暴れますし、その際に魚に刺さってないフックが一緒に大暴れします

フックを外す際は魚を手や足でしっかり抑えて、プライヤーを使ってフックを外すようにしましょう

プライヤーでなくても、最近はフックリリーサーというフック外し専用の道具もあります

フック外し専門なだけあり、安全かつスムーズにフックが外せるため、こちらもおすすめです

フィッシングナイフ

フィッシングナイフも必須アイテムではありませんが、釣れた魚を締めるのに便利です

私も一応持ってるんですが、サビにくいダイソーのセラミックナイフを使ってます

エラを切って血を抜いて、あとはプライヤーで脳天を刺して締めてます

ナイフで脳天を刺す事もできますが、魚の頭は意外と硬くて力を入れた時に手が滑って大けがする事もあります

プライヤーは刺しにくいんですが、手が滑っても切れて大けがすることはありません

手が滑っても大丈夫なタイプのナイフもありますが、それでも手を切って流血してる人を見たことがあるので、小さいナイフでエラを裂く(切る)事と、プライヤーで脳天を貫く方法で締めるようにしてます

ヒラメの急所

ヒラメを裏返した時に、エラの上付近に「T」のようになっている部分が脳天になるらしく、私の場合はここにプライヤーを突き刺してぐるぐるっと回します

ちょっと可哀そうだと思うかもしれませんが、持って帰るならさっさと締めて息の根を止めてあげましょう

陸地でバタバタさせるのは、人間で言うと無理やり水槽に顔を突っ込まれて拷問されてるようなものです

エラを切って血を抜くと同時に、さっさと急所を刺して苦しさから解放させてあげましょう

ちなみにマゴチは目と目の間を上からプライヤーを突き刺してグリグリします

スズキやブリなど大きな魚になると、エラの中から脳天付近めがけてプライヤーをぶっ刺して締めてます

結構力づくなので、ナイフだと手が滑りやすいんで私は使ってません

- フィッシュグリップ・・・無くてもまぁ大丈夫

- プライヤー、もしくはフックリリーサー・・・必須アイテム

となりますが、フィッシュグリップは魚を持つときに便利なので買っといて損はないですw

PEラインを切れるハサミ(シーザー)も必須アイテム

家でラインシステムを組めばPEラインを切る事はないんですが、根掛かりなどのトラブルでラインシステムを組む場合があります

安いハサミはPEラインが切れないため、ダイソーで買うよりは釣具店で買った方が無難です

めったに使わないけど無いと困るアイテムなので、私はちょっとお安いタイプを買って、サビたら買い直してます

サーフでの釣り方も水深によって違いを覚えておきましょう

ルアーも遠浅サーフと水深のあるサーフで買いそろえるものが違います

ルアーの使い方もそれぞれ違いがあります

ミノープラグの場合は、着水後そのまま巻けばそのルアーのレンジまで潜ります

1m程度潜るタイプであれば、水深も1mから1.5mくらいがぴったりです

基本的には底から離れ過ぎない、底から20cm程度までを意識していた方がヒラメやマゴチは釣れます

遠浅サーフ以外ではミノープラグはあまり使う必要はありません

メタルジグやシンキングペンシル、ジグヘッドリグやスプーンなど、他のルアーは基本的に底まで沈めてから巻けばOK

そのため、重量のある沈むタイプのルアー(シンキングタイプ)は水深も関係なく使う事が出来ます

水深が浅いと重たいルアーは底を擦るばかりで、それはそれで釣りづらい

水深によってはミノープラグが使いやすいと言えます

ルアーのリトリーブは「ストップ&ゴー」を覚えましょう

ルアーを巻くことを「リトリーブ」と言います

よく言われるのが「1秒で1回巻くスピード」ですが、これはリールによってハンドル1回で巻ける距離(糸巻き量)が違っています

ダイワやシマノの4000番~5000番のハイギア(エクストラハイギア)タイプは1回転で約1m前後巻けます

1秒1回転ではなく「1秒で1m」を基本として覚えておきましょう

ちなみに1秒で1mは人の歩く速さの平均と言われていて、どのルアーフィッシングでの基本となってる事が多いです

ルアーを巻く速さはこれを基準にして「4~5回巻いて1秒止める」というやり方を徹底してみてください

特に大事なのは「巻き抵抗」を感じる事です

ルアーが流れにあたったり、底や障害物に当たると巻いてる手に抵抗が伝わります

「引き抵抗」とも言いますが、これを感じるたびに一瞬巻いてる手を止めたり、スピードをぐっと緩めたりすると良いでしょう

その違和感は、海底変化や流れの変化に繋がる場合も多いため、実践でしっかり感覚を覚えていく事を意識しておきましょう

サーフの釣りは沖へフルキャストを心がけましょう

Youtubeなどを見ると「手前だけ」や「波打ち際だけ」というキーワードが目につくと思います

これは完全無視してかまいません

初心者の方は沖向きになるべく遠投するフルキャストを意識して、キャストしたら沈めてから巻く、を徹底してみてください

波打ち際や手前は、イヤでも毎回通る場所で「狙う場所」ではなく「意識する場所」です

沖へフルキャストして着底させてストップ&ゴーで手前まで巻く

ミノープラグであれば着水したらすぐにリトリーブ開始です

ルアーが足元にくるまでしっかりペースを落とさずしっかり巻きづづければOKです

ヒットするタイミングは確かに波打ち際や手前が多いんですが、その魚がずーっと手前や波打ち際にいる訳ではありません

魚は「浅い場所」で追い込み漁のような捕食をします

沖からしっかりルアーを見せて、追い込める場所まで追いかけさせるくらいの意識を持つ方が多く釣れるようになります

初心者の方は、沖へフルキャストをしっかり守りましょう

ただし、毎回全身全霊全力でキャストするのは体力が持たないので、ロッドをしっかり曲げてルアーの最大飛距離を目指す、くらいの力加減を覚えましょう

ヒラメやマゴチが良く釣れるポイントとは?

ヒラメやマゴチが良く釣れるポイントは「離岸流」であったり「カケアガリ」であったりと色々あります

初心者アングラーでも分かりやすいのは「浅い所を探す」事です

浅いという事は周囲が深いという事で、浅い場所を見つければ周囲はカケアガリという事になります

誰でも分かりやすいのは足元の波打ち際までのカケアガリですね

水深のあるサーフの場合は、この沖目から手前にかけてのカケアガリが狙い目になります

水深の浅い遠浅サーフでは、沖目にも浅い場所が点在しており、その浅場へ向けてルアーをキャストするといいでしょう

浅場に着底させてゆっくり巻いて行けば、水深の深い場所へルアーが通っていきます

この水深の変化がある場所は、自然と流れの発生してる場所にもつながり、流れの感覚は徐々に覚えていくのがいいです

浅い場所と浅い場所に挟まれた場所には離岸流が発生していたりします

遠浅サーフでは周囲をしっかり見渡して、浅い場所がどこであるかを見つけるのが初心者でも分かりやすい狙い目です

川の流れ込みなども水深の変化が起こりやすく、小さい流れ込みでもしっかり狙うべきポイントになります

サーフの釣りは「ラン&ガン」が基本になり、同じ場所は2~3回通せば十分です

右でも左でもキャスト毎に3~4歩移動しながらルアーを通してみましょう

人が居なければどんどん歩いて探っていき、こじんまりしたサーフなら端から端まで探る事もあります

同じ場所に戻って来ても釣れることも多く、とにかく動きながら釣る「ラン&ガン(ランガン)」を意識して狙ってみましょう

ベイトの有無について

サーフの釣りを解説してるブログやYoutubeには「ベイト」の話が良く出ます

このベイトについては釣りを本当にしてるかしてないかがよく分かる点です

実際に現場に行ってベイトがいる事が分かる状況はそうそうありません

鳥がベイトを追ってたり、実際に波打ち際にベイトが打ちあがるような最高の条件はシーズンに数回あるかないかくらいの事です

ほとんどの場合、ベイトは見えなくて当たり前であり、ベイトが見えなくてもヒラメやマゴチは普通に釣れます

ベイトが見えてもベイトに合わせなくても普通に釣れます

ベイトの有無やマッチザベイトというパワーワードに惑わされないようにしましょう

サーフで釣りたければ「朝マズメ」に行こう!

どの釣りでもそうですが「朝マズメ」という時間帯は非常に釣れます

サーフは夜間にベイトが集まりやすく、うっすら明るくなる朝マズメの時間帯は非常に高活性な魚が集まります

水深関係なく、ミノープラグをゆっくり通せば、活性の高いヒラメやマゴチを釣る事ができます

太陽が出る前には青物やスズキもよく釣れる時間帯で、ミノープラグに非常に良い反応をしてくれます

朝マズメの1投目は結構釣れる確率も高く、いきなりランカークラスがヒットって事もよくあります

ミノープラグに反応がなければ、普段通りルアーを沈めてから巻くのでOK

朝マズメは手前で釣れることも多いんですが、手前ばかり見てると釣れない時もあります

フルキャストとまではしなくても、40~50mくらいは飛ばす意識は持ちましょう

手前はイヤでもルアーが通りますからね

変に手前だけ狙うのではなく、ちょっと沖から手前を通す意識で朝マズメもOKです

朝マズメのサーフは異様な高活性な時も多く、どんなルアーでもカラーでもやり方でもヒラメやマゴチが釣れ、青物やスズキも釣れます

初心者の方は釣る経験を重ねることが大事なので、ちょっと早起きを頑張って朝マズメに通ってみましょう

ヒラメやマゴチがヒットしてからランディングまでのコツ

サーフではラインが何十mと波に巻かれていたり風に煽られてる事が多く、魚が掛かった時に感じるアタリは、手元に重みが掛かったり「違和感」として伝わる事が多い

巻いてる手に何かを感じたらロッドを立ててラインを張ってみましょう

魚が掛かってればグイグイとラインを引っ張る感触が伝わります

ここでロッドを立てたり横に引いたりしてグーっと曲げてラインを張り、なるべくすばやく5歩くらい後ろに下がってみましょう

先ほど書いた通り、サーフではラインが沖へ向かってダラーっと出てる状態です

ロッドを立ててラインが張っても、しっかり魚にフックが刺さっていない場合が多いです

ロッドを立てて曲げてる段階で「魚が掛かってるかの確認」と「ラインを張る」動作と認識しましょう

これだけでフックが刺さってると思ってるアングラーが多いんですが、フックは単に魚に乗ってるだけ

ラインが張った状態でロッドを曲げ、そこから後ろに数歩下がってフックをしっかり食いこます意識をしておけばバラシはぐっと減ります

それからは巻いて巻いて波打ち際まで巻きましょう笑

波打ち際では魚と波を同化させ、寄せ波と魚を一緒くたにしてズリ上げると結構楽に波打ち際に引き上げる事ができます

こればっかりは慣れるしかありませんが、引き波の時に無理やり魚を引っ張るとフックが伸びたり刺さってる部分が開いたりしやすい

しっかりフックが刺さっていれば(フッキング出来ていたら)案外バレないもんです

波打ち際でバラす事が多い人もいますが、それはフッキングが弱いという事

魚が掛かった時にしっかり下がってフックを刺し込む感覚が掴めると、波打ち際のバラシが少なくなります

とにかく慣れですので、いっぱい魚を掛けていっぱい練習しましょう笑

慣れていくと浅く掛かってると分かるようになりますが、そうなると超慎重に波打ち際で扱う事になります笑

サーフの釣りの豆知識

冬シーズンであれば、釣った魚は砂に埋めて一時保管できる

私は晩秋から冬にかけてサーフに立つことが多く、釣った魚は砂の湿った場所に埋めて保管してます

2時間以上は置かないようにしてますが、1時間程度では腐る事もないですし、美味しく食べられます

砂埋めする場合は、あまり波打ち際にすると埋めた場所に波が当たると一撃で分からなくなります( *´艸`)

波が当たらないけど砂はちゃんと湿ってる場所を選びましょう

車内ではさすがにクーラーに入れてます

60cmを超えるヒラメやマゴチだけでなく、80cmを超えるスズキや青物も釣れるため、ちょっと大きめのクーラーをおすすめします

私は大きなソフトクーラー愛用です

氷は何度も使えるタイプのを1個だけ入れてます

パンツ(ズボン)で暖を調整

高知では真冬がサーフヒラメシーズンで、朝晩は0度近くになる日もあります

それでもクロロプレンなどの分厚いウェーダーは履いてません

寒そうな日は普通のチノパンやデニムの下にユニクロの暖系タイツを履いてます

地域にってはこれでも耐えられないくらい寒いらしいですので、この辺は自分で考えてください( *´艸`)

ヒラメやマゴチは日中でも普通に釣れる

シーバスや他の釣りを経験してる人は「日中は難しい」と勝手な思い込みをしてるようです

ヒラメやマゴチは普通に日が昇ってるデイゲームでも釣れる魚です

朝マズメは確かに誰でも釣れる時間帯ですが、それが終わっても日中に普通に釣れます

私自身、ほとんどが午前10時から午後4時くらいのデイゲームで、それでも数百匹のヒラメやマゴチを釣ってます

最近はYoutuberも多くなり、変に偏った考えを発信してる素人アングラーも多いんで、この辺はダマされないようにしましょう

ヒラメやマゴチはデイゲームでも普通に釣れ、どんなルアーでも釣れ、どんなカラーでも釣れます

行きたい時間に使いたいルアーで釣ってみたいカラーを優先することで全く問題ありません

ヒラメは30cm未満はリリースが前提・釣り人界隈では40cm未満はリリースが常識?

ヒラメに関しては40cm未満の大きさを「ソゲ」という言い方をします

そして「ソゲ」はリリースしなければいけない、という釣り人ルールがあります

実際に、県の条例などでリリース制限をしてる場所もありますが、条例では「30cm未満」となっているところばかり

自分で釣ったヒラメですが、条例で定められてる場所もあるんで30cm未満はリリースしましょう

30cm以上40cm未満は釣った人の自由です

自由のハズですが「ソゲはリリースしなさい」という偏った常識があります

30~40cmのヒラメを持って帰る際はビニール袋に入れてこっそり持ち帰りましょう( *´艸`)

条例は守るべき、釣り人が勝手に作ったルールは押し付けるものではない、というのが私の考えですが、トラブルはイヤですよね

トラブル起こす人って大抵は自分のルールを正義として他人に絡む厄介な人種です

初めて釣ったヒラメや、シーズン初の獲物など、どうしても食べたい時はあると思いますが、30~40cmのヒラメは正義感という暴力を振りかざすタイプの自警団に絡まれる危険性があります

- 30cm未満のヒラメは条例あるのでリリース(条例のない県もあります)

- 30cmから40cmのヒラメはこっそり持ち帰り

これで良いと思います(´ー`*)ウンウン

ルアーのカラーについて

ルアーのカラーはどの釣りでも言いたい放題な部分があります

実際に釣った魚の画像とルアーを見せて語れば「このカラーだから釣れた」と言えます

ルアーのカラーは「釣ってみたいカラー」「使ってみたいカラー」を優先して買ってみて下さい

カラーによる釣れ方の違いは、ほとんどが気のせいレベルと考えても大丈夫

この色やフラッシング(反射)が釣れそうだと思ってそのカラーで釣れると、それが正解だと思い込んでしまいます

好きなカラーや使ってみたいカラーをいっぱい持って行って「どこで釣れたか」「何時に釣れたか」「潮位はどれくらい?波の高さは?」と言った場所とタイミングを経験した方が上手になります

このカラーで釣れた!というメソッドを確立したければ、それこそ「それだけで何百匹という釣果」と「それ以外で釣れない」という結果が必要だと思います

それが出来てる人ってどれくらいいるの?と考えれば「カラーで釣れる」という事を簡単に言うのが恥ずかしいと理解できると思います

プロアングラーが釣れるカラー論・釣れるルアー論を語るのはバックアップを受けてるメーカーの「宣伝」の部分でもあるんですよね

営業や販売の仕事をするとよく分かりますが、自社製品が「いかに優れてるか」などというアピールで売ると思います

好きなカラーと使いたいカラー、パッと見て良いなって思ったカラーで釣るのが正解です

サーフの釣りはちょっとした準備をすれば誰でもヒラメやマゴチが簡単に釣れます

サーフの釣りはウェーダーであったりフローティングベストであったり、ちょっとした準備は必要だと思います

ウェーダーやフローティングベストがあると、他のルアーフィッシングにも挑戦できます

ちょっと準備は必要ですが、本格的なルアーフィッシングの登竜門としては最適な釣りです

お店ではとてもじゃないけど頼めないような高級魚が手軽に釣れます

ちょっとだけお財布を緩めて、サーフの釣りに挑戦してみましょう